フリーランス・副業人材の活用増加の背景

「正社員の採用はハードルが高い」

「社会保険料や固定費を抑えたい」――。

このような経営者のニーズに応える形で、副業解禁やフリーランスの活用が広まり、外部人材との“業務委託契約”による柔軟な働き方が増加しています。なかには、「人材不足による採用難」といった消極的な理由によるケースも見受けられますが、少なくとも中小企業やスタートアップ企業にとっては、即戦力を低リスク(?)で確保できる魅力的な手法であることは確かです。

さらに近年では、副業を容認する大企業も増加しており、労働市場におけるスキル人材の流動性が高まっています。この点、国も副業・兼業を後押ししており、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(厚生労働省)によると、「副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすものかどうかを今一度精査したうえで、そのような事情がなければ、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められる」と指摘しています。

「業務委託」のつもりが労働者認定される!?

概要

契約上は業務委託であるにもかかわらず、タイムカードにより出退勤を管理してする、勤務時間に応じて遅刻や早退に対して減額措置を講じているといったケースは、実務上しばしば見受けられます。

このように、いわゆる「自由な働き方」の拡大に比例して、形式上は業務委託契約であっても、実態としては労働者と判断され得るケース、すなわち「労働者性の錯誤」による問題は、以前から指摘されてきた典型的な論点です。こうした錯誤に起因する労務トラブルは、後に企業にとって大きな法的・経済的負担となるおそれがあります。特に中小企業の現場では、「契約書に“業務委託”と明記してあるから問題ない」と認識している経営者も決して少なくありません。

この点は、M&A(企業の合併・買収)のプロセスにおける人事労務デューデリジェンス(労務DD)や、IPO(株式公開)を目指す企業に対して実施される労務監査の場面でも重要な論点です。

労働者性の判断

労働基準法の「労働者」に当たるか否か、すなわち「労働者性」は、労働基準法第9条に基づく「使用従属性」の基準で判断されます。この「使用従属性」が認められるかどうかは、請負契約や委任契約といった契約の形式や名称にかかわらず、契約の内容、労務提供の形態、報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総合的に判断されます。この具体的な判断基準は、労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)(昭和60年12月19日)において、以下のように整理されています。

⑴. 指揮監督下の労働

指揮監督の有無を判断する主な観点は以下のとおりです。

①業務の諾否の自由

仕事を引き受けるかを自由に決められるか。指示を断る自由がない場合、労働者性を肯定する要素となります。

②業務遂行の指揮監督

業務の進め方に関して詳細な指示があれば、指揮監督下にあると判断されやすい。

③拘束性の有無

勤務時間や場所が指定・管理されているかどうか。場所や時間の拘束がある場合、労働者性が肯定される方向になります。

④代替性の有無

本人以外の者が業務を代行できるか。自由に代替可能な場合、労働者性は否定される方向に働きます。

⑵. 報酬の労務対償性

報酬が「労働の時間」に基づき支払われているかどうかも重要な判断基準です。例えば、時給制や固定月額報酬、残業手当の支給などがある場合、報酬は労務の対価とされ、労働者性が認められる傾向があります。一方、完全歩合制や出来高払いで報酬が労働時間と連動していない場合は、労働者性を否定する方向に働きます。

⑶. 補強的判断要素

使用従属性だけで判断が困難な場合、以下の補強的要素が考慮されます。

①事業者性の有無

高額機材の自己負担や高額報酬がある場合は、事業者としての性格が強いとされ、労働者性は否定されやすくなります。

②専属性の程度

特定の事業者にほぼ専属して働いている場合、労働者性を補強する要素とされます。

③その他の事情

源泉徴収の有無、就業規則の適用、福利厚生の有無なども補強材料です。

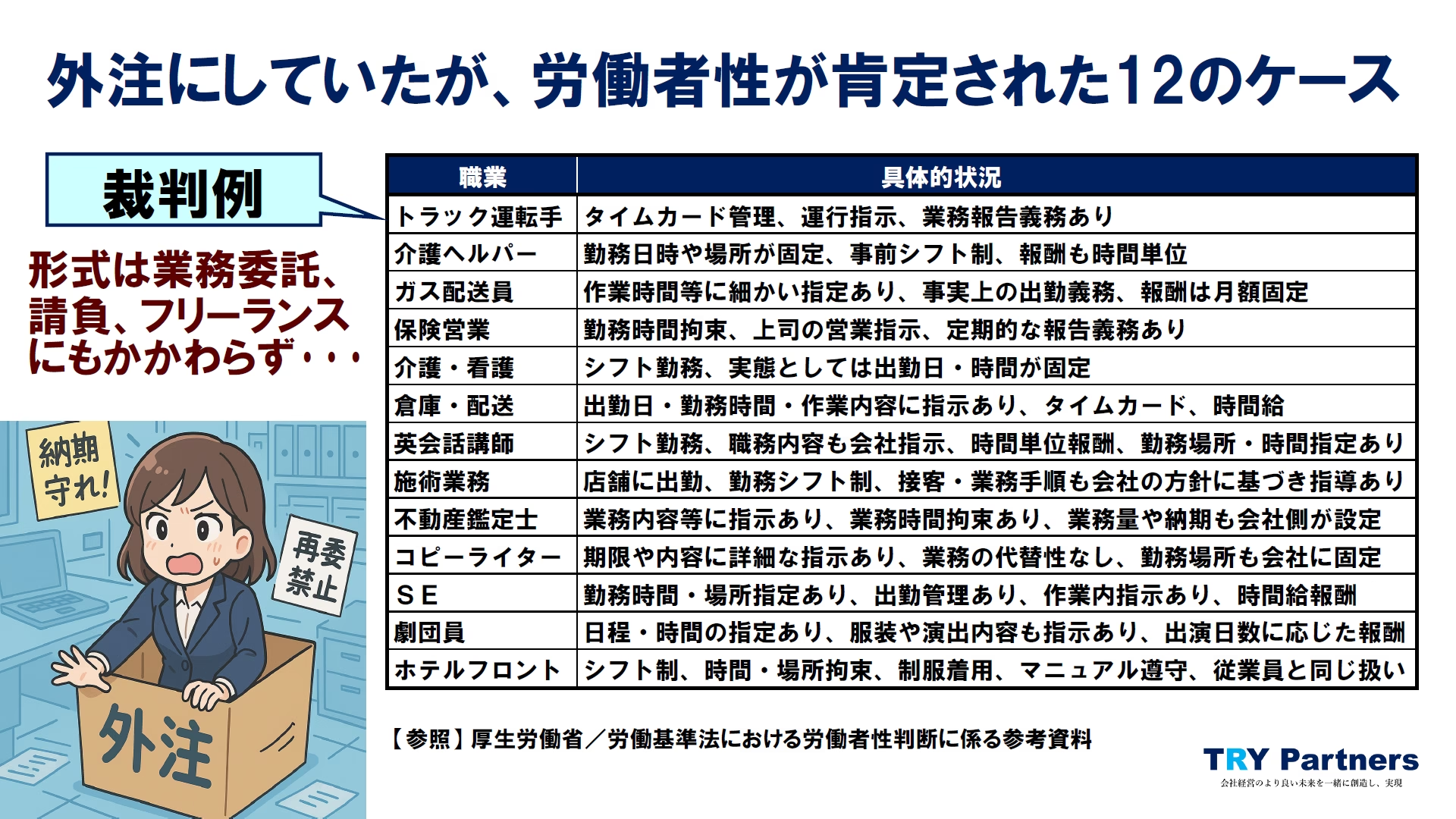

労働者性が肯定された裁判例(抜粋)

「偽装請負」と労働者派遣

いわゆる「偽装請負」は、業務委託契約における労働者性の問題にとどまらず、労働者派遣との関係においても重要な論点となります。

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令のもと、派遣先の業務に従事させることを業として行うものを指します(労働者派遣法第2条)。

一方、請負契約については、民法第632条において「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって成立する」と規定されており、仕事の完成を目的とする点に本質があります。この場合、受注者の従業員と注文主の間には指揮命令関係は存在しません。

したがって、たとえ契約上は請負形式であったとしても、実態として注文主が労働者に対して直接指揮命令を行っている場合には、当該契約は労働者派遣とみなされ、労働者派遣法の適用対象となります。このような形式と実態の乖離が生じているケースが、いわゆる「偽装請負」に該当する可能性があるのです。

「偽装請負」で会社が負うリスク

偽装請負と判断された場合、企業が直面し得る主なリスクは以下のとおりです。

・未払賃金・残業代に関する請求

・社会保険料の遡及徴収

・労働保険料の遡及徴収

・労災補償請求への対応

・労働基準監督署の調査および是正勧告

・取引先や顧客からの信用失墜

なかでも、労災事故が発生した場合に「業務委託であるから労災給付の対象外である」との理由で責任を否定したとしても、最終的に「労働者性」が認定されれば、事業主としての責任を免れることはできません。

この場合、事後的に安全配慮義務違反や不法行為責任に基づく損害賠償請求を受ける可能性があり、また、想定外の法的コストやレピュテーションリスクを招き企業経営にダメージが及ぶ危険性があります。

「契約書さえあれば安心」は誤解

多くの経営者は、法的リスクを回避するために「契約書」の整備に努めています。

しかし、形式的な契約書上の文言よりも、実際の運用実態が重視されるのは言うまでもありません。

例えば、契約書に「業務遂行は受託者の裁量に委ねる」「成果物納品型で時間的拘束はない」などと明記されていたとしても、前述の12の裁判例のように実際の運用の場面において時間管理や指揮命令が行われていれば、実態として雇用契約と判断される可能性が高くなります。

トラブルを防ぐ!企業が取るべき対応策

以上で指摘した諸課題は、実務の現場においても無視できない重要な論点であり、特にM&A(企業の合併・買収)のプロセスにおける人事労務デューデリジェンス(労務DD)や、IPO(株式公開)を目指す企業に対して実施される労務監査の場面でも指摘事項になります。

偽装請負と認定されないためには、契約書上の形式を整えるだけでなく、実態としても「請負」の法的要件を満たすよう適切に運用することが不可欠です。

実務上、以下のような対応が有効とされています。

・業務委託契約書において、業務の内容、成果物、納期、報酬の支払条件等を明確に記載する

・委託先の人材に対して、発注者(注文主)側が直接指揮命令を行わない

・勤怠管理や業務指示は、あくまでも受託者側の管理責任で行わせる

・勤務場所・業務時間について拘束的に定めず、業務遂行の裁量を委託側に持たせる

企業としては、契約書の記載内容の確認のみならず、実態運用のヒアリングや社内体制の確認を通じて、「形式と実態の整合性」の確保していくことが、今後ますます求められる対応といえるでしょう。

社会保険労務士 佐藤 裕太

TRY-Partners社会保険労務士事務所 代表

経営者のホットライン・確実な問題解決

~経営者・人事担当者向けの実務情報を配信中~

■ 全国社会保険労務士会連合会 登録番号 13240356号

■ 東京都社会保険労務士会 会員番号 1331899号

■ 東京都社会保険労務士会千代田支部 開業部会 委員