固定残業代制

制度の概要

固定残業代制とは、労働基準法第37条に定める計算方法による割増賃金を支払う代わりに、固定・定額の残業代を支払う制度をいいます。

当該制度を採用している場合には、それが無効と判断されない限りは、労働基準法第37条の割増賃金の支払に代えて固定残業代を支払っているため、当該金額については、割増賃金の算定基礎から除外され、その分の割増賃金は支払済みという扱いになります(もちろん差額が発生した場合には別途差額精算をする必要があります)。

これに対して、仮に固定残業代制が無効と判断された場合、固定残業代相当額が割増賃金の算定基礎に組み入れられ、かつ、あらかじめ固定残業代として支払っていたはずの割増賃金を全額支払わなければならないという二重の負担を課せられることになります。これは多大なリスクです。

判例法理

固定残業代制が有効と認められる条件としては、これらの最高裁判所の判例法理によると、具体的事案に応じて総合的に判断されることになりますが、ポイントとしては、①固定残業代の合意の成立及び②明確性区分(所定内賃金部分と割増賃金部分とを区分できること)であると解されています。

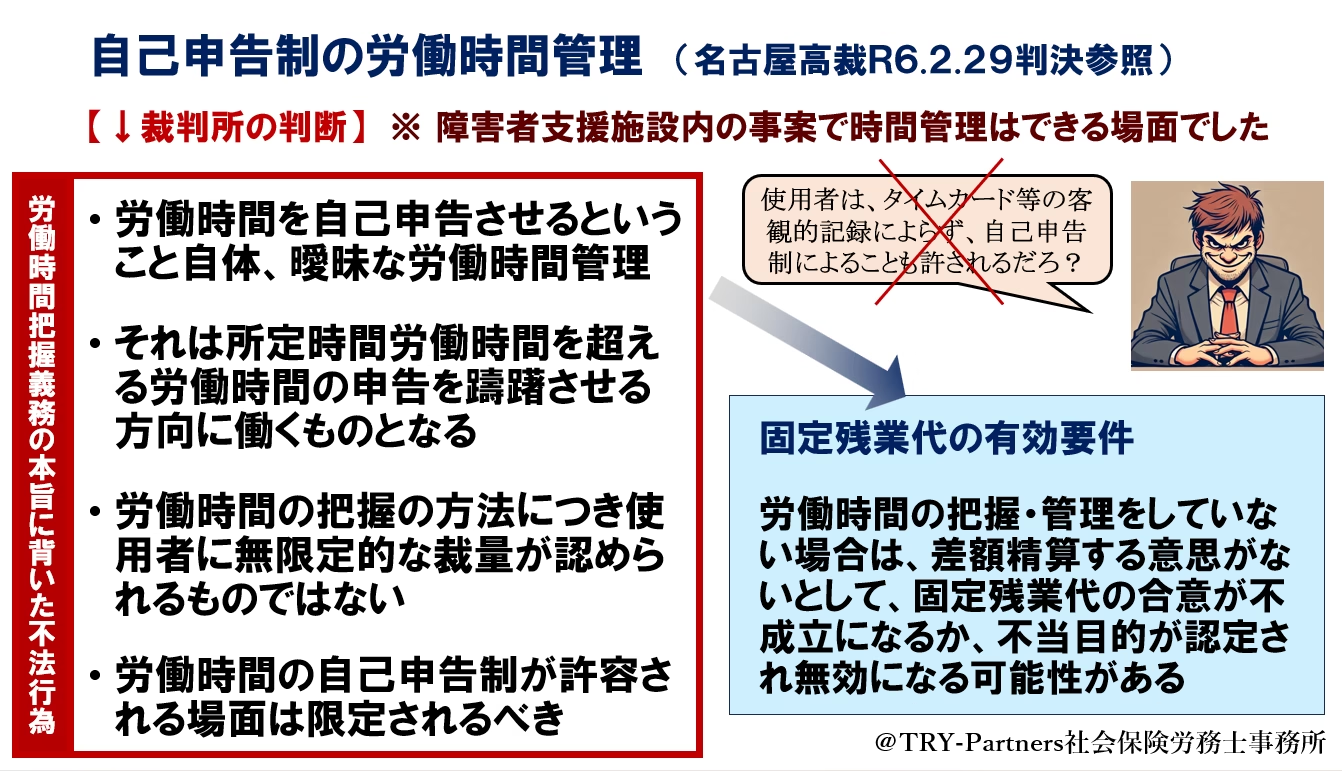

本稿での最大の注意点は、そもそも労働時間の把握・管理をしていない場合は、差額精算する意思がないとして、固定残業代の合意が不成立になるか、または不当目的が認定され固定残業代制自体が無効になる可能性があるという点です。

労働時間の把握・管理義務

規定の概要

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働者の労働時間を適正に把握するなどの労働時間を適切に管理する責務を有しています。

端的に説明すると、「残業代を払います」ということの前提には、「残業時間が発生していますね」と把握する必要があるわけです。

この点、裁判例も「労働基準法は、賃金全額支払の原則(同法第24条第1項)をとり、しかも、時間外労働、深夜労働及び休日労働についての厳格な規制を行っていることに照らすと、使用者の側に、労働者の労働時間を管理する義務を課していると解することができる」としています(仙台地判平成21年4月23日判決)。

厚生労働省のガイドライン

厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)によると、使用者は、原則として、使用者自らが始業・終業時刻を現認することにより確認・記録するか、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認・記録すべきであり、例外的に自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合には、以下の措置を講ずべきものとされています。

① 自己申告制の対象となる労働者に十分な説明

② 実際に労働時間を管理する者に十分な説明

③ 自己申告の時間と実際の労働時間が合致しているか

④ 自己申告で労働時間ではないと労働者から報告があっても、実際、使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間は労働時間にすること

⑤ 労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設ける等はNG、残業削減の社内通達や固定残業措置が自己申告阻害要因となっていないか確認、三六協定超の時間外労働しているが記録上は守っているようにする慣習がないか確認すること

上記は分かりやすくするために、あえて筆者が要約(若干アレンジ)をしています。

したがって、詳細を正しく確認したい場合、原文はこちらでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

自己申告制に関する最近の裁判例

名古屋高裁令和6年2月29日判決の概要

労働者の自己申告制による使用者の労働時間管理体制に関して、最近の裁判例では、以下のように判示されています。

要約すると、労働時間を自己申告制にすること自体、サービス残業を助長するリスクがあり、自己申告制はあくまでも例外的な取扱いにすべきで、いかなる場合でも自己申告制が許容されるわけではない、ということです。

判断のポイント

上記裁判例は障害者支援施設の事業場の事例であり、一般論として例外的に自己申告制による管理が認められる可能性を付言しつつも、具体的な判断としては、「その事業場の実情に照らし、敢えて労働時間の自己申告制を採用すべき事情は何ら認められないというべきである」としています。要するに、タイムカード等による管理が可能な環境であるのにも関わらず、自己申告制のみで運用することは例外的措置には当たらないということです。

まとめ

本稿において何が重要かといいますと、自己申告制を導入しているからといって使用者が労働時間の把握を怠っていると、固定残業代制度を導入している場合、当該制度自体が無効になるリスクがあるということです。この点、筆者の経験上も、このような状況の企業はよく見かけるパターンですから、特に注意が必要であるといえます。

社会保険労務士 佐藤 裕太

TRY-Partners社会保険労務士事務所 代表

経営者のホットライン・確実な問題解決

~経営者・人事担当者向けの実務情報を配信中~

■ 全国社会保険労務士会連合会 登録番号 13240356号

■ 東京都社会保険労務士会 会員番号 1331899号

■ 東京都社会保険労務士会千代田支部 開業部会 委員