概要

2020年以降のコロナ禍を契機に加速したリモートワークは、昨今のテクノロジーの進化と働き方の多様化により、国境を越えた働き方をも可能にしました。いわゆる「越境リモートワーク(クロスボーダー・リモートワーク)」であり、日本法人に雇用又は業務委託された外国人が、居住国(外国)から日本企業の業務に従事するケースが増えており、業種によっては今後も需要が増すものと思われます。

本稿で取り上げるのは、日本法人が海外に居住する外国人を「雇用」するケースです。

このような新たな雇用形態において、社会保険及び労働保険の適用可否がどのように判断されるのかは、企業実務上、極めて重要な論点といえます。

もっとも、この点については、インターネット上の情報はもとより、専門文献においても見解が分かれているのが実情です。そして、先に結論を言いますと、労働保険(労災保険及び雇用保険)の取り扱いに関しては、筆者が各行政機関に問い合わせをした限り、各行政機関においても統一的な見解が示されていない状況にあります。

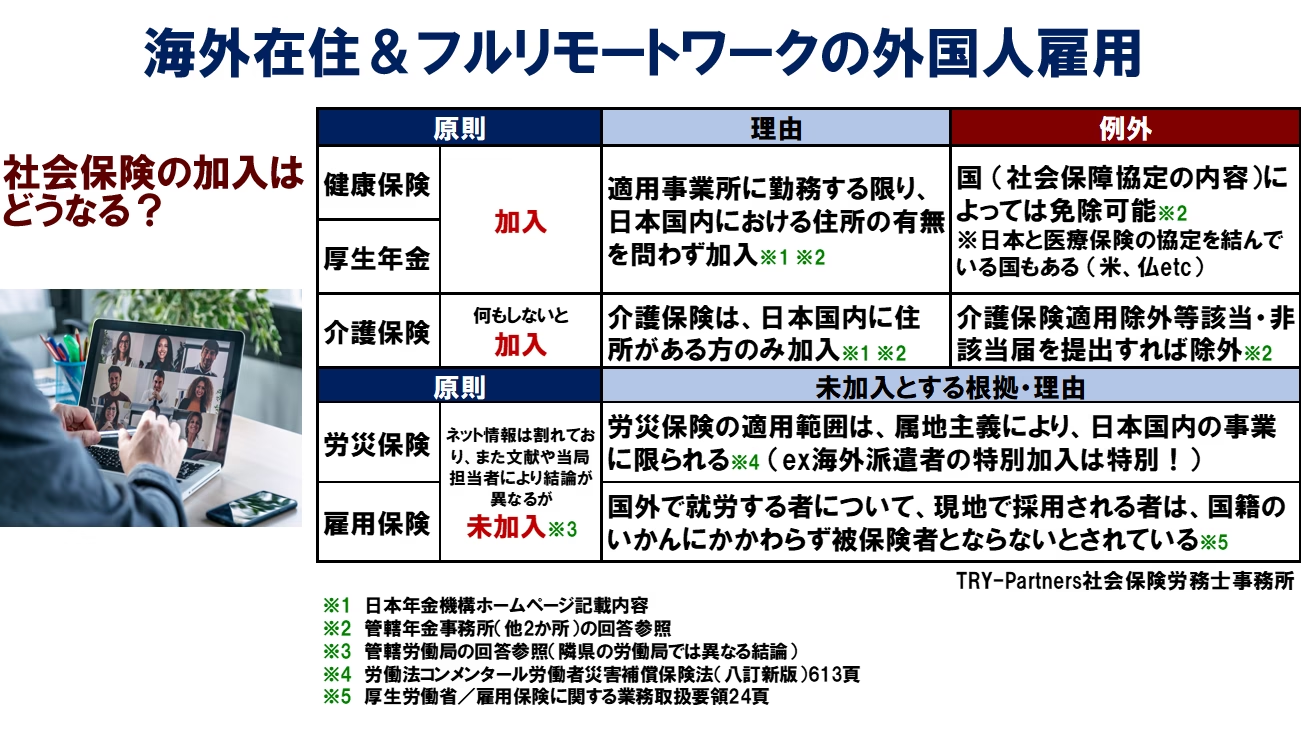

まずは、こちらの一覧表をご確認ください。

それでは、それぞれ確認してまいりましょう。

社会保険(健康保険及び厚生年金保険)

健康保険・厚生年金保険

健康保険・厚生年金保険に加入している会社、工場等の適用事業所に常時使用される方は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、被保険者となります(原則として70歳以上の方は健康保険のみの加入となります)。この場合、事業主が「資格取得時の本人確認」のうえ、「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があるわけですが、日本国外に居住している方の本人確認は、日本国内に居住している方に準じて、運転免許証、旅券(有効期限内のパスポート)、現地における公的機関の発行した資格証明書(写真付き)等の写しにより行います(日本年金機構ホームページ参照)。

上記のとおり、国籍や居住地を問わないため、適用事業所に使用される労働者については、たとえ居住地が海外であっても、原則として加入対象となるわけです。したがって、後述の社会保障協定の対象国でない限り、国籍や住所が国外であることを理由に保険適用除外にはなりません。

介護保険

介護保険法における被保険者の定義は、①市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第一号被保険者)及び②市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)とされています(介護保険法第9条)。すなわち、介護保険については日本国内に住所を有することが加入要件となります。

したがって、海外に居住する外国人労働者については、原則として介護保険の適用対象外となります。ただし、適用除外とするためには所定の手続きを行う必要があります。具体的には、事業主が「介護保険適用除外等該当・非該当届」を所轄の日本年金機構へ提出することになります。

社会保障協定による例外措置

定義の確認

社会保障協定とは、各国の社会保障制度において、下記の「保険料の二重負担」や「年金受給資格の未達」などの問題を解消するために、日本と諸外国との間で締結される協定です。

【目的】

①「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止)

②年金受給資格を確保するために、両国の年金制度への加入期間を通算することにより、年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくする(年金加入期間の通算)

2025年3月現在で、日本は23カ国との間で協定を発効しています。

協定対象国の確認等の詳細は、下記の日本年機構のページでご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shaho.html

例外措置の内容

前述のとおり、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の適用に関しては、国籍や居住地の有無にかかわらず、適用事業所に常時使用される場合には原則として加入義務が生じます。したがって、たとえ雇用形態が越境リモートワークであっても、企業が日本法人において外国籍労働者を雇用している以上、社会保険の適用対象となるのが基本的な考え方です。

もっとも、越境リモートワーカーの国籍が、日本と社会保障協定を締結している国に該当する場合には、日本における社会保険の加入が免除される可能性があります。すなわち、当該加入免除の可否は、相手国との社会保障協定の有無および内容にも依存します(逆に、越境リモートワーカーの国籍が協定対象国でない場合は、二重加入になってもやむを得ないと考えます)。

実務上は、協定の適用を確認(上記の日本年金機構のページ等で具体的内容を調査)したうえで、検討を進める必要があります。

具体的な手続きについては、所轄年金事務所に確認のうえ進める必要があります。弊職が所轄の年金事務所に確認を行った際の回答によれば、協定内容を確認し、必要な資料をすべて整備して社内に保管しておくことが求められ、特段、資格取得等の届出を行う必要はないとのことでした。

労働保険(労災保険・雇用保険)

概要

越境リモートワーカーに対する労働保険の適用に関しては、インターネット上の情報のみならず、専門文献においても見解が分かれているのが現状です。また、労働基準監督署によっては、該当する取り扱い事例が存在しないケースも見受けられます。そして、労働基準監督署の上位機関である都道府県労働局においても、都道府県や担当者ごとに判断が異なる可能性があり、実務上の対応には慎重な検討が求められます。

筆者の所轄の労働局(電話窓口担当者だけでなく当該課の上席に確認)の見解によると、越境リモートワーカーに対する労働保険の適用は「原則なし」と案内しているようです。しかし、隣県の労働局(電話窓口担当者だけでなく当該課の上席に確認)では真逆の結論でした。

いずれの見解も具体的な法的根拠は示されなかったので、原理原則から考える必要があります。

労災保険の原理原則

まず労災保険について、「労災保険の適用範囲は、属地主義により、日本国内の事業に限られる」とされています(労働法コンメンタール労働者災害補償保険法(八訂新版)613頁)。ここでいう「属地主義」というのは、「通常、一国の法律は、その国の領土内において適用され、その効力は外国に及ばないというのが原則」と解されています(経済産業省「競争法の過度な域外適用について」)。そのため、日本国の領土外で就労する外国人労働者については、現行の労災保険制度の対象外となると考えるのが自然であるといえます。

雇用保険の原理原則

雇用保険の適用に関して、厚生労働省や関連する公的機関の公式資料において、「雇用保険法は属地主義である」と明確に記載された文書は確認できておりませんが、制度の運用実態や適用範囲から、実質的に属地主義に基づいていると解するのが相当です。

したがって、労災保険と同様に、雇用保険の適用は「原則なし」と判断することになろうかと思われます。

なお、厚生労働省による「雇用保険に関する業務取扱要領(令和7年4月1日以降)」において、「適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外において就労する場合の被保険者資格」について、「その者が日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合には、被保険者となる。現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない」と記されている点は参考にはなります。

ただし、当該「現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない」という部分は、文章の体裁上、国外事業所における海外現地採用の例を想定しているかと思われ、本件のような日本法人直雇用における越境リモートワークの外国人雇用の例(国内事業所における海外現地採用)まで包含しているかは若干の疑問があります。

具体的判断

越境リモートワーカーに対する労働保険の適用については、原則として「適用対象外」と解されるものであるといえますが、そもそも見解が割れている議論ですし、適用を排除(完全否定)されるものではない点には留意が必要です。すなわち、実際の保険給付による効果が想定しにくい場合であっても、資格取得手続そのものが行政機関により否認されることは考えられないということです。あくまでも、「加入不要である」という立場をとる場合に、どのように当該判断の正当性を担保するかという問題だということです。

まとめ

越境リモートワークにおいても、外国人労働者に対して日本の社会保険と労働保険で運用が異なり、一律に判断することはできません。企業としては、制度の趣旨や行政解釈、そして国際協定の有無などを踏まえて、慎重な対応が求められます。

具体的には、原理原則に基づいた対応方針を整理したうえで、所轄の各行政機関に対し「本件についてはこのような運用で進めたいと考えていますが、問題ございませんでしょうか?」といった形で事前確認を行い、担当者名を記録しておくことが望ましい対応といえます。

社会保険労務士 佐藤 裕太

TRY-Partners社会保険労務士事務所 代表

経営者のホットライン・確実な問題解決

~経営者・人事担当者向けの実務情報を配信中~

■ 全国社会保険労務士会連合会 登録番号 13240356号

■ 東京都社会保険労務士会 会員番号 1331899号

■ 東京都社会保険労務士会千代田支部 開業部会 委員